C语言结构体里的成员数组和指针

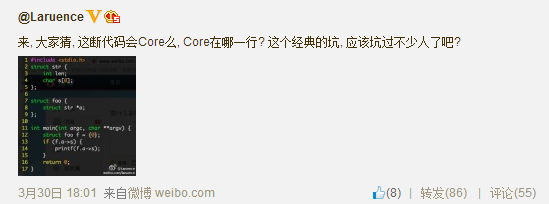

单看这文章的标题,你可能会觉得好像没什么意思。你先别下这个结论,相信这篇文章会对你理解C语言有帮助。这篇文章产生的背景是在微博上,看到@Laruence同学出了一个关于C语言的题,微博链接。微博截图如下。我觉得好多人对这段代码的理解还不够深入,所以写下了这篇文章。

为了方便你把代码copy过去编译和调试,我把代码列在下面:

#include <stdio.h>

struct str{

int len;

char s[0];

};

struct foo {

struct str *a;

};

int main(int argc, char** argv) {

struct foo f={0};

if (f.a->s) {

printf( f.a->s);

}

return 0;

}

你编译一下上面的代码,在VC++和GCC下都会在14行的printf处crash掉你的程序。@Laruence 说这个是个经典的坑,我觉得这怎么会是经典的坑呢?上面这代码,你一定会问,为什么if语句判断的不是f.a?而是f.a里面的数组?写这样代码的人脑子里在想什么?还是用这样的代码来玩票?不管怎么样,看过原微博的回复,我个人觉得大家主要还是对C语言理解不深,如果这算坑的话,那么全都是坑。

(121 人打了分,平均分: 4.66 )

(121 人打了分,平均分: 4.66 ) 相信大家看过《

相信大家看过《 (45 人打了分,平均分: 4.22 )

(45 人打了分,平均分: 4.22 ) Python的修饰器的英文名叫Decorator,当你看到这个英文名的时候,你可能会把其跟Design Pattern里的Decorator搞混了,其实这是完全不同的两个东西。虽然好像,他们要干的事都很相似——都是想要对一个已有的模块做一些“修饰工作”,所谓修饰工作就是想给现有的模块加上一些小装饰(一些小功能,这些小功能可能好多模块都会用到),但又不让这个小装饰(小功能)侵入到原有的模块中的代码里去。但是OO的Decorator简直就是一场恶梦,不信你就去看看wikipedia上的词条(

Python的修饰器的英文名叫Decorator,当你看到这个英文名的时候,你可能会把其跟Design Pattern里的Decorator搞混了,其实这是完全不同的两个东西。虽然好像,他们要干的事都很相似——都是想要对一个已有的模块做一些“修饰工作”,所谓修饰工作就是想给现有的模块加上一些小装饰(一些小功能,这些小功能可能好多模块都会用到),但又不让这个小装饰(小功能)侵入到原有的模块中的代码里去。但是OO的Decorator简直就是一场恶梦,不信你就去看看wikipedia上的词条( 感谢

感谢  酷壳似乎好长时间没有像《

酷壳似乎好长时间没有像《 2014年2月22日,在这个“这么二”的日子里,苹果公司推送了 iOS 7.0.6(版本号11B651)修复了 SSL 连接验证的一个 bug。官方网页在这里:

2014年2月22日,在这个“这么二”的日子里,苹果公司推送了 iOS 7.0.6(版本号11B651)修复了 SSL 连接验证的一个 bug。官方网页在这里:

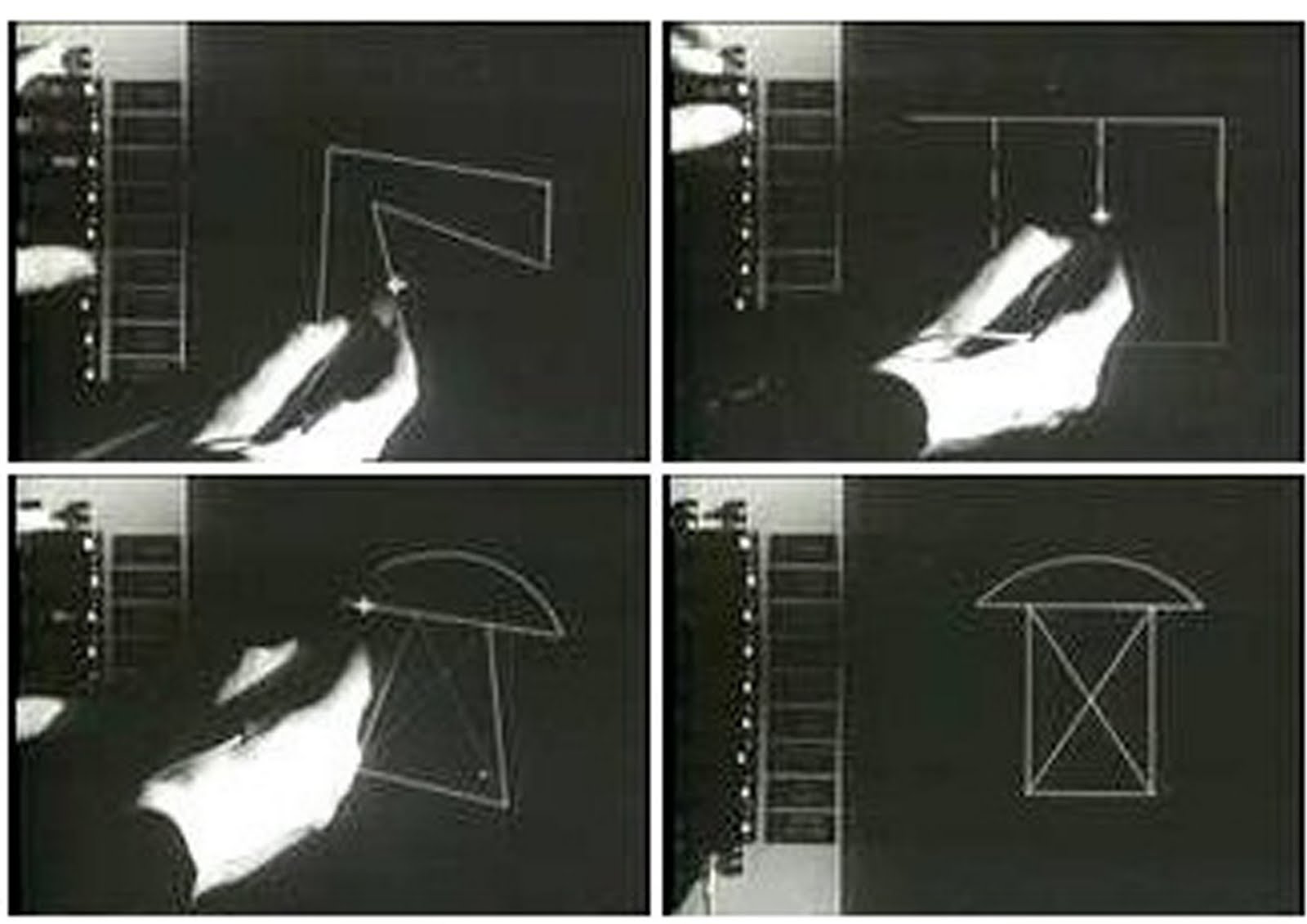

Egor Homakov(Twitter:

Egor Homakov(Twitter: